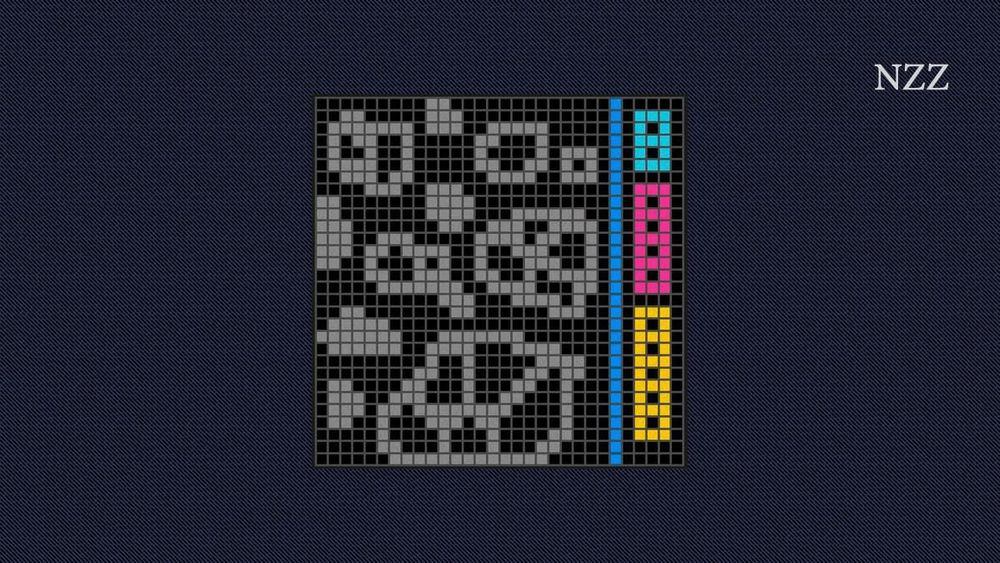

«Identifizieren Sie anhand des Beispiels das Muster, und lösen Sie das Testrätsel»: Ein Beispiel aus dem Wettbewerb, bei dem KI-Systeme ihre Fähigkeiten für logisches Denken unter Beweis stellen müssen. (Arc Prize)

Technologie

5.10.2025 | nzz.ch

Wie ein kleines KI-Team aus Lausanne Big Tech mit Effizienz herausfordert

Die Jungfirma Giotto.ai sorgt für Aufsehen: Mit einem winzigen Budget hat sie im renommierten Wettbewerb ARC Prize 2025 viel grössere KI-Modelle auf die Plätze verwiesen. Kann das Unternehmen unabhängig bleiben?

Giotto.ai ist eine Kleinfirma mit 27 Mitarbeitern aus Lausanne. Niemand würde sich für sie interessieren, läge ihr KI-System in einem weltweiten Logik-Wettbewerb mit über tausend Teilnehmern nicht um Längen vorne.

Dieser öffentliche Leistungsbeweis hat nun Konsequenzen: «Weil unser Modell beim ARC Prize 2025 mit grossem Abstand auf Platz eins steht, haben wir eine globale Sichtbarkeit erreicht. Seit zwei Monaten erhalten wir nun regelmässig Übernahmeangebote aus den USA», sagt Aldo Podestà. Er ist Chef und Mitgründer von Giotto.ai.

Doch die Firma hat kein Interesse daran, die Eigenständigkeit aufzugeben. «Wir möchten eine Finanzierungsrunde hauptsächlich mit europäischen oder sogar nur Schweizer Investoren durchführen, um dieses Projekt in der Schweiz halten zu können.»

Milliardenbewertung?

Die Nachrichtenagentur Reuters meldete im September, die Firma habe die Investmentbank Lazard beauftragt, eine Finanzierungsrunde zu organisieren, die das Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Dollar bewerten würde, eine stattliche Summe. Podestà will den Firmenwert nicht kommentieren, beziffert aber die Höhe der angestrebten Kapitalerhöhung auf 200 bis 250 Millionen Dollar. Sie sei «auf gutem Weg». Das frische Kapital erlaube, die Anzahl Mitarbeiter auf hundert Personen zu erhöhen.

Der ARC Prize 2025 ist ein Wettbewerb, hinter dem der einflussreiche KI-Forscher François Chollet steht. Gemessen wird die fluide Intelligenz von KI-Systemen. Sie müssen also neuartige Probleme lösen, bei denen ihnen zuvor erworbenes Wissen wenig weiterhilft.

Denn Chollet und viele andere Experten sind der Ansicht, dass das blosse Skalieren von grossen Sprachmodellen, wie dies Open AI und Co. tun, nicht zur allgemeinen künstlichen Intelligenz führen könne. Um den ARC Prize 2025 zu gewinnen, muss ein KI-System nicht bloss logisch denken, sondern auch ohne Internetzugriff und riesige Rechenkapazität auskommen und so seine Effizienz demonstrieren.

«Wir sind derzeit auf dem ersten Platz mit einem Modell von nur 200 Millionen Parametern und einem Jahresbudget von 3 Millionen Franken», sagt Podestà. Zum Vergleich: Die Anzahl der Parameter von GPT-5 soll laut Gerüchten weit über 5 Billionen liegen. «Unser System benötigt weniger als ein Gigabyte Speicher, passt auf ein Telefon und läuft auf alter Nvidia-Hardware. Das ist ein fundamentaler Unterschied», sagt Podestà.

Er bezeichnet den Ansatz der grossen Konzerne, «alle Informationen der Welt in den Parametern eines Modells zu speichern», als falsch. Das menschliche Gehirn bestehe ja auch nicht aus einer einzigen Komponente, sondern aus vielen Modulen, die zusammenarbeiteten. «Wir wollten namentlich das Gedächtnis aus dem Sprachmodell herauslösen, damit das System wirklich robust und effizient wird», sagt Podestà.

«Unvorstellbar grosse Blase»

Die KI-Ökonomie befinde sich in einer unvorstellbar grossen Blase. «Wo liegt der Vorteil, wenn der Wert, den sie schafft, eins ist, die Kosten aber zehn betragen?» Giotto.ai sieht das eigene KI-System als Schlüssel, um aus dieser verqueren Logik auszubrechen.

Transformer – also die Technologie, auf welcher der Erfolg der grossen Sprachmodelle beruht – sollten als Motor für logisches Denken genutzt werden, nicht als Gedächtnis. «Die Architektur der Transformer ist zwar sehr gut im Auswendiglernen, aber auch extrem ineffizient. Wenn es uns gelingt, das Gedächtnis auszulagern und bei Bedarf abzufragen, schaffen wir ein viel effizienteres System», sagt Podestà.

Wie konnte Giotto.ai so weit kommen? Ein paar Mathematiker, die sich an der ETH Lausanne kennenlernten, kamen 2017 auf die Idee, die Firma zu gründen. Dies, nachdem sie schon damals zusammen einen internationalen Wettbewerb gewonnen hatten. Die Aufgabenstellung war, die Dauer von Taxifahrten in New York vorherzusagen. Danach begannen sie, sich ernsthaft mit neuronalen Netzen zu beschäftigen, und stiessen auf die Transformer-Technologie.

Sie entwickelten ein Modell für das Lesen von klinischen Studien im Medizinbereich. Das war kommerziell ein Erfolg, und im Jahr 2022 erhielt Giotto.ai ein Übernahmeangebot aus den USA. «Da für uns die Medizinalbranche nur das Mittel zum Zweck war, um zu zeigen, was unser Modell kann, boten wir der Firma stattdessen das Sprachmodell an und setzten die Grundlagenforschung an Transformatoren fort», sagt Podestà.

Wissensvorsprung, als der Hype begann

«Während 2022 alle anfingen, Sprachmodelle zu verstehen, waren wir in Europa eines der einzigen Teams, die diese Technologie bereits sehr gut kannten», so der Firmenchef. Das verschaffte Giotto.ai einen Wissensvorsprung, als der Hype um Chat-GPT losging.

«Zum Zeitpunkt, als sich alle auf die Sprachmodelle stürzten, waren uns bereits deren Schwachstellen bewusst: dass sie extrem teuer im Betrieb sind und halluzinieren», sagt Podestà. Giotto.ai fokussierte sich darauf, ein besseres System zu entwickeln, statt mehr Hardware zu kaufen und Modelle zu trainieren.

Zu den heutigen Kunden will sich die Firma nicht äussern. Radio Télévision Suisse berichtete jedoch von einem Auftrag von Armasuisse, dem Bundesamt für Rüstung, im Wert von 750 000 Franken. Giotto.ai solle ein Tool zur Früherkennung von Konflikten entwickeln.

Ein europäisches Palantir?

Manche Aussagen Podestàs erwecken den Eindruck, dass sich Giotto.ai als eine Art Palantir Europas positionieren will. Wenn er zum Beispiel sagt, der Krieg der Zukunft werde mit KI geführt. «Es wird eine kybernetische Kriegsführung mit Drohnen und automatisierten Systemen sein. Wenn wir diese Technologie nicht beherrschen, sind wir enorm verletzlich.» Er sei Pazifist, finde aber, man müsse sich dieser neuen Realität stellen.

Podestà macht sich auch viele Gedanken zur Souveränität des alten Kontinents. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir als Europäer unseren wirtschaftlichen Wohlstand und unsere militärische Sicherheit bewahren können, wenn wir KI nicht kontrollieren.» Schon heute zahlten die Europäer Nutzungsgebühren an amerikanische Unternehmen für Cloud und Hardware. Wenn man auch noch für KI-Dienste bezahlen müsse, die dann im Gegenzug Arbeitsstellen ersetzten, «gefährden wir unser gesamtes System».

Giotto.ai strebt ein Geschäftsmodell an, das sich von dem der grossen KI-Konzerne grundlegend unterscheidet. Als Vorbild nennt Podestà den Software-Anbieter Red Hat. Dieser trägt viel zur Weiterentwicklung der kostenlosen Betriebssoftware Linux bei.

Alternatives Geschäftsmodell

Im Zentrum steht also eine Open-Source-Technologie, die grundsätzlich allen offensteht. «Aber eine Bank oder eine Behörde kann die Software nicht einfach einsetzen, ohne einen Partner zu haben, der diese implementiert und bei Problemen einspringt», sagt Podestà. Also eine Firma wie Red Hat.

«Wir wollen genau das replizieren: eine revolutionäre KI als Open Source der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und gleichzeitig eine kostenpflichtige Firmenversion entwickeln, die zusätzliche Funktionen wie etwa Cybersicherheit einschliesst.»

Giotti.ai ist bereit, den Code ihres KI-Systems zu veröffentlichen, und hofft auf Verbesserungsvorschläge von anderen Forschern und Entwicklern. «Aber wir wollen als Unternehmen die Kontrolle behalten und entscheiden, was zum Algorithmus hinzugefügt wird und was nicht.» Es brauche ein Unternehmen mit einer klaren Vision, das diese Arbeit koordiniere. Andernfalls werde es unübersichtlich.

Ob ein kleiner Schweizer Akteur mit diesem Rezept den Branchenriesen etwas entgegensetzen kann?

Exklusiver Inhalt aus den Medien der NZZ. Entdecken Sie die Abonnemente für die «Neue Zürcher Zeitung» und die «NZZ am Sonntag» hier.